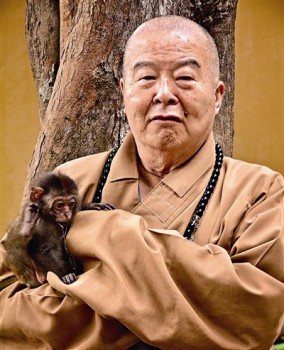

貧僧有話要說二十五說之一 我的小小動物緣

貧僧有話要說二十五說之一 我的小小動物緣

文╱佛光山開山星雲大師

人,是動物,但是與其他動物又不同。人,頭朝天、腳朝地,所謂頂天立地,在有情眾生的世界中,只有人具備這個條件;其他的豬馬牛羊、魚蝦貝類,甚至鳥雀飛禽,都沒有頭朝天、只有背朝天。可見人是萬物之靈,所以人有智慧、有信仰、有文化,有慈悲博愛、有文學哲學,因而發展出人類最高的文明。但是最高的人類,也不能脫離眾生萬物,獨立存活。

佛教對於生命界規劃為「四生九有」。這四生當中,有兩隻腳、四隻腳、多隻腳的;有的居住平地,有的居住山林,有的居住海洋。然而,眾生不只胎、卵、濕、化而已,佛法所談的一切眾生,範圍極廣,此處就不去談它,只談與我們接觸最多的胎、卵、濕生,也就是一般我們常見的動物們。

一般而言,有人喜歡養狗,有人喜歡養貓,有人喜歡飛禽,有人喜歡魚蝦,不過這些動物能成為人類的寵物,必定在性格上與人有所交流相通,所以人類才會喜歡牠們。

我們在報章雜誌上看到,歐美地區有很多大富豪,離世的時候,他請律師將自己幾千萬的遺產,交給他所養的寵物,譬如豬馬牛羊,他想供養豬馬牛羊,使其有快樂的一生。這讓我想到,佛教裡有個「福慧雙修」的故事,說到一個修行人,只修智慧,後來證得阿羅漢,卻沒有人供養他的生活;他的師弟,只重修福,轉世為一頭大象,在皇宮裡吃好穿好,披金戴銀,這個阿羅漢見到了,就感慨說:「修慧不修福,羅漢應供薄;修福不修慧,大象披瓔珞。」可見得這世間的眾生,是各有福德因緣。在此,我也把我有生以來的動物朋友,敘述一下,以茲紀念。

我父母生養我,讓我一直最感念的,就是他們培養我有愛心、有慈悲的觀念。從小,我就愛護小動物,例如蚊子咬我,我會捏住牠的腳,一分鐘後放了走,以此當作處分,不像別的兒童一巴掌就將牠打死,我覺得蚊子吸你一點血,你卻要牠一條命,刑罰太嚴,牠罪不至死啊。

記得在我五、六歲的時候,用節省下來的壓歲錢,買了一、兩隻小雞小鴨,自己養育牠們。曾經有隻小雞,在雨水裡淋濕了羽毛,我於心不忍,就把牠放到灶門口,想將牠的羽毛烘乾,想不到牠可能因為受到驚嚇,竟然往火裡跑,我也不顧危險,把手伸進火堆裡將牠抓出來,奈何牠的腳爪已經燒壞,嘴也只剩上喙,下喙全燒掉了。

那一次我也受了皮肉之傷,一直到今天,我的右手指甲還留下燒扁的痕跡。嚴格來講,這個小生命無法存活了,因為牠只剩半個喙,沒法吃東西,但我不肯放棄,就用茶杯裝滿小米,每天一口一口耐心地餵牠。當然,這需要很多時間,很大的愛心才能做到。記得一、兩年後,這隻不到一斤重的殘障小雞,竟能生蛋了,雖然只有鴿蛋一般大小,但我覺得很有成就感,可說是慈悲愛心的成就。

當時,在我們貧苦的家庭裡,狗兒只准許吃晚上一餐,早上中午都不給吃,但是我幼小的心靈裡,認為人吃三餐,狗為何只吃一餐,難道牠們不餓嗎?我認為既然養了牠就要愛牠,人肚子餓了會講話,但狗不會講話,必須靠我們用心去體貼牠們。但每次我想弄飯菜給狗吃的時候,家裡的大人都責怪我:「人都不得吃了,你還要給狗吃!」被人責怪後,我也不敢在大人面前肆無忌憚做我想做的事,只有在吃飯的時候,把我的飯碗端起來,往外走開,狗都知道跟隨我,到了外面,我就把飯倒在地底下給狗吃,讓家人以為是我吃的,與狗無關,以減少他們對養狗的責備。

我慢慢到了八、九歲後,養小雞小鴨已覺得趣味不高,只想養鴿子,因為鴿子可以在天空翱翔,把牠放得很遠,牠會再飛回來,就好像自己的人生也在空中飛翔,何等逍遙自在。

但有一次,有隻鴿子被人家的鴿子拐去了,我知道就在距離家裡不遠的地方,就去跟對方相討,但討不回來,對方一定要我出錢跟他買,那時我哪有多餘的錢可以買鴿子?記得我就跟母親哭訴,請她給我三十幾個銅板,讓我把鴿子買回來。母親當然不肯,一隻鴿子要花我那麼多錢,她無法答應。當時我心裡著急,就不願活下去,跑去投水自殺。

不過我因為從小出生在揚子江邊,三、四歲就在水裡玩耍,水性很好,從此邊跳下去,又從那邊爬起來,當然水沒有淹死我,只有爬上對岸,坐在岸邊哭泣,一邊喊著:「我的鴿子啊,我的鴿子啊……」

這些往事,就是說我在童年時,對動物有一點愛心。例如一隻蜻蜓、一隻蝴蝶、一隻蟬,別的兒童都用線把牠的腿扣起來,在嬉鬧中將牠玩弄至死。但我不會,我也喜愛牠們,但不會虐待牠們,一般我會把牠們放在盒子裡,想辦法餵牠、養牠,如果牠不肯吃我的東西,只有把牠放了。我只覺得既然愛護牠,就不能讓牠受苦受委屈。好比一條蚯蚓在路上,我一定把牠弄到草地上,不讓牠給人踏死;一個蝸牛在路中,我也會把牠移至邊緣地帶,避免牠無端給人踩踏。

我從小對動物都不是寵愛,但就是懂得愛惜生命、保護生命。在這樣仁愛的性格中,我慢慢的成長。當然出了家以後,我自然地也懂得愛人、愛眾、愛團體、愛國家,可是我漸漸知道,佛門裡反對談情說愛。其實,愛有污染的,也有清淨的,我對於男女愛情,有些到最後因愛生恨而置人於死,不免感到可惜。既是愛,就應該犧牲奉獻,不應該強制占有對方的生命。我覺得諸佛菩薩便是以「慈悲」來愛護眾生,因此我把慈悲當作愛的昇華、愛的擴展,還曾發表〈佛教的慈悲主義〉,說明慈悲是不要報酬、不要回饋,只是盡我的心力為你服務。它集合了愛心、智慧、願力、布施,是成就對方的一種願心,所以說慈悲沒有敵人。

從大陸到台灣後,有幾年因為落腳在人煙稠密的地方,例如新竹、宜蘭,當時的條件,人都不得地方住,就更談不上動物的豢養了。有時,走在河邊看到魚躍,或到郊外見到空中飛鳥,心裡總想:假如我是水裡的魚,我要游遍五湖四海;假如我是空中的飛鳥,我要飛遍世界五大洲。我覺得魚鳥有牠們寬廣的世界,從某些地方看起來,人類並不如牠們自由自在。

後來在宜蘭辦了幼稚園,有人送我一隻小猴子,想借此吸引兒童注意,減少兒童哭鬧的情況。贈送我猴子的人,一再警告我,不可以給猴子喝水,否則牠會長大。我覺得不給水喝實在是虐待動物,因此決定還是給牠水喝。

不料,牠真的長成龐然大物。有一天我正在打佛七,帶領幾百人在佛堂念佛,慈惠法師當時是幼稚園園長,她忽然在外面大叫:「不得了囉,猴子跑囉,跑到對街房子的屋頂了!」因為這隻猴子長大之後變得很凶猛,對人有攻擊性,我就很掛念牠傷害到路人。

那時我與牠已很久沒有來往,但在那個緊急狀況,不得辦法下,我站在這頭路邊,對著高樓上的牠大叫:「下來!」

其實,我心裡也沒有十分的把握,但牠聽到我這一聲,竟然垂頭喪氣下樓來,我看住牠,牠也真的乖乖地回到籠子裡。牠這個動作,讓我感覺到動物的靈性,雖然那陣子牠已轉由別人照顧,就因為有一點從小養牠的因緣,也算是給足我面子了。

之後,我到佛光山開山,育幼院養了一條叫黑虎的土狗,因為叫聲大、又會咬人,佛光精舍的老人聽到狗叫而影響睡眠,一定要我把狗送走,我說這是育幼院小孩喜歡的狗,送走了小孩會捨不得,他們說如果不把狗送走,就要到法院告我,說我們用狗吠聲虐待老人。

這隻黑虎確實凶猛,我也擔心山上人來客去,牠會傷人,不得已,只好和美濃朝元寺當家師慧定法師商量,我說:「我有一條好狗送給妳,只因為牠太顧家了,吠叫的聲音,不容易被佛光精舍的老人接受。」慧定法師一聽,欣然接受了。當時我真是含著眼淚,痛苦的把盡責的黑虎帶到百里之外的朝元寺去,還在那邊陪牠玩了一段時間,等牠習慣環境了我才離開。

六、七年後,有一次我又到了朝元寺,以為這一隻黑虎應該不認得我了;哪裡知道,我才到的時候,黑虎對我萬般親熱,牠一再跟隨著我,前腳扒著我、抱著我、黏著我,怎麼也不肯離開我。我一再感動,對牠也感到抱歉,甚至覺得我實在不如狗子,狗子勝過我,牠這麼有情有義,我實在對牠不起。

我與動物,就是有這樣奇妙的因緣。但更有奇妙的緣分。在山上,偶爾遇到掉在地下的松鼠,眼睛都沒有開,我只有把牠撿起來,用牛奶餵牠,慢慢把牠養大;或者風雨之後,總有幾隻自樹梢跌落的小鳥,我也會帶回法堂,細心照顧,直到牠們能夠飛翔。所以在我住的地方,松鼠跑來跑去,鳥燕飛來飛去,牠們也不畏懼人。

在法堂服務的弟子就要我替牠們起個名字,當時正是出家弟子以「滿」字輩命名的時候,我就說,鳥就叫「滿天」,松鼠就叫「滿地」,開山寮裡,飛鳥松鼠真是滿天滿地。

後來我主張野放,不讓牠們失去求生的能力,況且佛光山四周都有果樹,應該能夠生活無憂。可是這些動物,就算你野放牠,牠還是回來,因為牠從小養成習慣,有了與人親近的根性。所以有時候難免感慨,感動人不容易,小動物的情感反而更深刻。

在佛光山這許多動物,因為和我們相處久了,可說已能通達人性,例如齋堂的板聲一響,麻雀、松鼠就來了,甚至連後山的猿猴,也跑來齋堂要飯吃。尤其,我們山上的永會法師、慧延法師,也和我一樣愛護這些小動物,他們救活過許多殘障、瀕死邊緣的松鼠、飛鳥,對動物的愛心、耐心,真可當動物園的園主了。

另外,我到世界各地弘法時,也有一些奇妙的動物緣分。舉澳洲來說,在黃金海岸我屋外的樹上,每天黃昏四、五點的時候,必定有一群飛鳥在那裡準時開會,吱吱喳喳,此起彼落,好不熱鬧。我到屋外的海邊散步,一條身長一、二尺的大魚竟然朝我游來,把嘴伸出水面,跟我索取食物。

位在山區的南天寺,我偶然看到空中有海鷗,就用麵包餵牠們,想不到每到下午四、五點,牠們竟成群結隊,幾百幾千的聚集在寺裡。後來南天寺的人就跟我求情,說:「師父,實在供應不起啊。」我就教他們,把客人吃剩的飯,放點油鹽做成炒飯,或者炒些米粉,這些花費不是很多,但能供給牠們。後來大家就稱這些南天寺的海鷗為「山鷗」。

這些海鷗當中,也有一些可憐的弱勢,大概曾經誤闖烤肉區,被火熱的鐵架燙傷,以致無法行走。我對這些弱勢傷殘的海鷗,都特別保護,讓牠們優先飽餐,不必與同伴爭食。有時我在吃早餐,鳥雀飛來,我們彼此對視,一會兒之後再把我的麵包銜走。

有一次,我到澳洲的一處山林,那兒有許多彩色的鸚鵡、各種的鳥類,一點也不怕人,甚至還一股腦兒全部棲息在我身上,算一算也有十來隻。其中一隻鸚鵡還站在我頭頂,牠的爪子抓著我的頭,雖然很疼痛,我動也不敢一動,深怕牠受到驚嚇了。

貧僧是一個出家人,好在我無兒無女,徒眾雖多,但多在成年後才投入僧團,因而省卻許多憂慮掛念;反倒是這些可愛的動物們,真如我的小兒小女,牠們全然的信賴依託,讓我體會到父母子女間,濡沫相依的自然之情。其中,讓全山大眾印象最深刻的,應該就屬「來發」了。

一九七四年八月,世界青棒錦標賽在美國開打,中華隊球員李來發打了一支二壘安打,正當大家在電視機前歡喜狂歡、鼓掌的時候,一位鄭碧雲小姐抱來一隻兩個月大的小狗,對我說:「請師父替這隻小狗起個名字。」

我本來有個規定,佛光山不許養動物,因為動物跟人有了感情,彼此容易牽掛。那時候,大家看轉播看得正投入,我是熱愛體育之人,當然也是聚精會神,忽然聽她這麼一說,為了慶祝李來發的二壘安打,就漫不經心的說:「那就叫『來發』吧。」

從此以後,近六年,這條狗不肯離開貧僧了。來發是隻白色的獅子狗,長得十分可愛,大家都歡喜牠,但不論別人怎麼對牠好,而我忙於開山、辦學,難得有時間關心牠,奇怪的是,牠就是對我寸步不離。我也不給牠吃,牠吃飯是找別人,吃過了就來找我。那幾年,你來佛光山,找我找不到,只要找到來發,就能找到我。

我上課,牠蹲在下面;我拜佛,牠跟著我拜佛;我主持皈依,人家跪地禮拜,牠就在每個人頭頂聞一聞,我在台上一面主持,一面還要掛念牠會不會對人撒下尿來。平時我會客,牠也一定要坐在我旁邊,趕也趕不走,讓我真是苦不堪言,因為給別人看到了,會覺得我們出家人宛如飛鷹走狗之徒。我覺得不妥,想叫人把牠送走,哪裡想到,牠知道後竟然數日不吃不喝,為了安慰牠,不得已,只得讓牠再留了下來。

尤其來發好跟車,每次我要到台北弘法,牠不知道從哪裡知道,總會偷偷先上車,躲在車子座位底下,等到車子開到半途才冒出來。加上牠會暈車,同行的人,經常得為牠開一扇窗讓牠呼吸新鮮空氣,弄得我還得請人照顧牠,所以有時我對牠也很生氣。但徒眾因為牠對我的忠誠,就非常的保護牠,實在說,那幾年,來發給我帶來不少麻煩。尤其我若不在家,牠飯也不肯吃,難免讓人掛念。有一天,牠忽然不見了,我當然也覺得遺憾,但另一方面又覺得太好了,終於解脫了。二十三說之一(2015.4.26口述完稿)